著者の略歴−1956年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得中退。エール大学大学院、東大社会科学研究所助手,千葉大学助教授を経て.99年から東大大学院法学政治学研究科教授。専攻は国際政治,東南アジア政治。著書に『戦争を記憶する』『デモクラシーの帝国』『「正しい戦争」は本当にあるのか』『平和のリアリズム』など。 政治学者が政治権力の分析だけではなく、権力の背景であるアメリカ社会を、アメリカ映画を通して分析しようというのだ。 ボクと同じ問題意識だから、やっぱり読んでみようという気になる。 古典的な作品から、つい最近の映画までとりあげている。

映画は日本人とか、中国人などを、一定のステレオタイプ化するから、現実の日本人や中国人などとの落差が激しいものだ。 「ラストサムライ」は、日本人が持ち上げられすぎで、落ち着きが悪かったとか。 筆者は帰国子女らしく、映画の見方が日本の評論家とちがう。 そこが面白く、しばらく考えさせられる。 反対に、観客ほうにもステレオタイプがあり、見る人の立場によって、映画は違って見える。 本サイトでは厳しい評論をした「ロスト イン トランスレーション」だが、筆者の感想は違う。 筆者がどこに立っているか明確にしている。 ソフィア・コツポラ監督の『ロスト・イン・トランスレーショ』に登場するアメリカ人は、日本人と心なんか、全然通わない。(中略) そして、ここに登場する日本人が、またいかにもという人ばかりだ。何よりも、言葉がまったく通じない。日本では英語が上手といわれているであろう通訳の話す英語は、とても英語を言葉としてわかっているとは思えない。あるいは、平然と「君の瞳に乾杯」し、ジェームズ・ボンドをロジャー・ムーアで語るという、どうにもいたたまれないほど気恥ずかしいCMプロデューサー。英語が話せる人になると、今度は不気味に流暢で下品なアメリカ英語で盛り上がる。もう全部が全部、共感なんてあり得ない変な人たちである。(中略) だが、日本が「変な国」としてここまで徹底して、しかも正確に描き出されたことはなかった。ただ仕事だけのために日本にやってきたアメリカ人が、「日本という脅威」に立ち向かう使命感や、異文化としての日本に心を寄せようなどという動機によって動かされているとは限らない。特に日本への反発も共感もないアメリカ人の目に映った日本の姿、その心象風景をこれほど的確につかまえた作品ははじめてだろう。そして、登場する日本人と心が通うという場面は、映画の始めから終わりまで、ただの一回もない。 この映画は、もう最初から大嫌いだった。それは日本が変に描かれているからではない。むしろ、ごくふつうのアメリカ人から見た日本の姿があまりに的確に映し出されているために、何か皮膚感覚のようなもので私はこの映画を拒絶していた。帰国子女であるためか、私のなかにも「アメリカ」の目を通して「日本」を見るところがあり、その痛いところをこの映画が突いていたからかも知れない。P82 筆者が帰国子女であるだけではなく、東大の教員をやっているという立場が、上記のような感想になるのだ。 筆者は土着の庶民という位置にはいない。 明らかに西洋文明が日本に侵入してきた場所に、自分の立ち位置がある。 筆者は自分が庶民ではないことに無自覚である。 それがちょっと気になる。 日本人像は、日本の事情が決めるのではなく、アメリカ国内の事情が決めるものだから、日本人にはどうしても違和感がぬぐえない。 筆者は「ラスト サムライ」で、日本人を高貴な未開人と描いているというが、日本人を含めて黄色人種は基本的には未開人だろう。 唯一の例外は、中国人だけである。 中国人は4000年という長い歴史をもった、文化的な人種だろう。 いろいろ言われるが、中国人は世界の一等民族と見られていることに間違いない。

もともとアメリカは独立戦争以来、孤立主義を標榜し、戦争を好んでいなかった。 第一次世界大戦も、第二次世界大戦も、しぶしぶ参戦したという形になっている。 正義を維持する戦いに参加したのだから、ベトナム戦争までは帰還兵は英雄だった。 しかし、ベトナム戦争以降は、事情が違う。 正義を守るお題目が怪しくなってきたのだ。 正義をたたえる戦争映画より、「M★A★S★H/マッシュ」や「タクシードライバー」のほうに、親近感をおぼえる。 それもボクがアメリカ人ではないからだろう。 自国の戦争は、もろに国民を巻き込むので、どうしてもナショナリズムと結びつきやすく、冷静な判断ができにくくなる。 他国の戦争は気楽なものだ。 最近では、アメリカは世界の警察官として、世界中で戦争をしている。 徴兵制がおわって、今では志願兵だけで戦われている。 とくに、イラク侵略以降は、アメリカ流の民主主義を広めるという、一種の宗教戦争となっている。 そのため、信じる人と信じない人のあいだに、大きな谷間がある。 アメリカの言う民主主義を信じないアフガンの人にとっては、米軍は侵略軍だろう。 本サイトで絶賛した「ミリオンダラー ベイビィ」にも、面白いことを書いている。 2005年のアカデミー作品賞を受賞した『ミリオンダラー・ペイビー』が扱うのは、安全な世界の境界線ともいうべき尊厳死の問題である。重傷を負った者が自ら死を望むとき、どうすべきか。そんな問題を取り上げてしまったために、ラッシュ・リンボーをはじめとしたラジオなどの保守的なトーク・ショーのホストたちは、口を極めてこの作品に非難を加えることになつた。ひと昔前ならまさにアカデミーにふさわしいはずのこのドラマの「現実」さえ非難を免れない。『ミリオンダラー・ペイビー』の受賞は、このような保守層によるハリウッド叩きへの反発が生み出したもの、と考えることもできる。それはまた、ハリウッド映画にはどこまで「現実」の表現が許されるのか、どこまでなら観客がついてくるのか、その境界線を示している。P96 クリント・イーストウッドは、ハリウッドでは数少ない共和党支持者である。 その彼の作った映画が、保守派から叩かれる。 そうでありながら、ハリウッドの仲間たちからは、オスカーに選ばれた。 アメリカの観客たちも、複雑なようだ。 映画はスクリーンの向こうとこちらが、絶対的に分かれている。 観客は安全な椅子のうえにいて、どんなに危険な画面をみても、その危険が自分に及ぶことはない。 それが映像の限界であるが、それだから想像の世界に訴えるのだ。 映画は想像力の豊かな者が、たくさん楽しめるのは言うまでもない。 想像力とは観念の産物で、想像するためには、観念的な基礎が必要である。 その基礎は、実は先進国によって作られていることが多い。 岡倉天心の言葉を引用して、自分たちの姿は西洋文化をとおして見るようになった、という。 ディズニーが、アメリカの世界観を広めたという。そのとおりだろう。 自己は他者を鏡として認識するのだから、自分だけが存在しているときには、自分が何者だか理解できない。 日本だけしか知らないときには、日本人が何者だか判らないのだ。 若い頃、ボクも南米のマチュ・ピチュを見たとき、思わず出た言葉が英語世界の人たちと同じ感想だった。 日本人の感想が言えなかった。 江戸時代の日本人だったら、どんな言葉を発したかと、自分が寒くなった覚えがある。 筆者の立ち位置を考えながら本書を読むと、映画というのは、創る側と見る側の共同作業だ、ということがよく判る。 しかし、この人にしても、自分のアドレスを公開していないのは、どういう理由なのだろうか。 (2009.8.18)

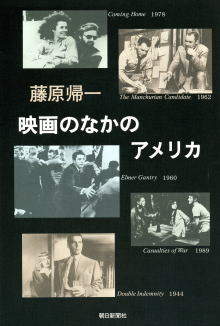

参考: ロバート・スクラー「アメリカ映画の文化史 上、下」講談社学術文庫、1995 ポーリン・ケイル「映画辛口案内 私の批評に手加減はない」晶文社、1990 長坂寿久「映画で読むアメリカ」朝日文庫、1995 池波正太郎「味と映画の歳時記」新潮文庫、1986 佐藤忠男 「小津安二郎の芸術(完本)」朝日文庫、2000 伊藤淑子「家族の幻影」大正大学出版会、2004 篠山紀信+中平卓馬「決闘写真論」朝日文庫、1995 ウィリアム・P・ロバートソン「コーエン兄弟の世界」ソニー・マガジンズ、1998 ビートたけし「仁義なき映画論」文春文庫、1991 伴田良輔ほか多数「地獄のハリウッド」洋泉社、1995 瀬川昌久「ジャズで踊って」サイマル出版会、1983 宮台真司「絶望 断念 福音 映画」(株)メディアファクトリー、2004 荒木経惟「天才アラーキー写真の方法」集英社新書、2001 奥山篤信「超・映画評」扶桑社、2008 田嶋陽子「フィルムの中の女」新水社、1991 柳沢保正「へそまがり写真術」ちくま新書、2001 パトリシア・ボズワース「炎のごとく」文芸春秋、1990 仙頭武則「ムービーウォーズ」日経ビジネス人文庫、2000 小沢昭一「私のための芸能野史」ちくま文庫、2004 小沢昭一「私は河原乞食・考」岩波書店、1969 赤木昭夫「ハリウッドはなぜ強いか」ちくま新書、2003 金井美恵子、金井久美子「楽しみと日々」平凡社、2007 町山智浩「<映画の見方>がわかる本」洋泉社、2002 藤原帰一「映画のなかのアメリカ」朝日新聞社、2006 斉藤美奈子「モダンガール論」文春文庫、2003

|

|||||||||||||||